La storia del Prosciutto di San Daniele attraversa i secoli come un filo che unisce popoli, tradizioni e territori. È il racconto di un sapere antico custodito nel tempo e tramandato con pazienza di generazione in generazione, capace di trasformarsi in un patrimonio riconosciuto e tutelato a livello mondiale.

Dalle radici preromane alle cronache rinascimentali, dai banchetti delle corti europee alle razzie napoleoniche, ogni epoca ha lasciato un segno indelebile. Le cronache parlano di muli carichi di prosciutti diretti al Concilio di Trento, di preziosi documenti trafugati insieme alle cosce stagionate, di feste popolari che celebravano un alimento capace di raccontare un intero territorio.

Questi frammenti di storia, intrecciati tra loro, raccontano le origini e le vicende di un prodotto che da sempre è simbolo di qualità, autenticità e profondo legame con il territorio. La storia del Prosciutto di San Daniele si presenta infatti come una narrazione corale, una sequenza di capitoli, ognuno con un significato speciale: il dono, il viaggio, la resilienza, la tutela. Un cammino che, attraverso i secoli, continua a testimoniare l’eccellenza di un prodotto senza tempo.

Le origini

Il legame tra il Prosciutto di San Daniele e il suo territorio, quello del Friuli-Venezia Giulia, affonda le sue radici in tempi lontanissimi. Le prime tracce di allevamenti suini risalgono all’XI–VIII secolo a.C., come testimoniano i ritrovamenti archeologici nella Chiesa di San Daniele in Castello. Già allora il suino occupava un posto speciale nella vita quotidiana delle popolazioni che abitavano queste terre. Ben lontano dall’essere un semplice animale da allevamento, il suino era una risorsa preziosa, compagno silenzioso di una vita scandita dall’agricoltura e dal baratto, dove tutto si produceva e si scambiava all’interno di una comunità raccolta.

Gli Euganei, i Reti e i Veneti furono i primi ad abitare queste terre fino a quando, intorno al VI secolo a.C., arrivarono i Carni, popolo di origine celtica. Furono proprio loro a lasciare un segno duraturo, costruendo i primi castellieri: borghi fortificati che dominavano i fiumi e i torrenti, proteggendo le abitazioni e garantendo l’acqua necessaria a campi e bestiame. Dentro queste mura, la vita pulsava tra lavoro e riti collettivi. I banchetti celebravano le stagioni e i momenti di festa, e la carne di suino si elevava a protagonista di questi momenti di convivialità. Grigliata sui fuochi, condivisa in grandi tavolate, diventava simbolo di forza e di abbondanza.

Proprio in quegli anni si andava affinando un sapere che avrebbe cambiato il destino di questo alimento: la conservazione con il sale. Un gesto semplice, che sfruttava le caratteristiche del territorio – l’aria fresca e asciutta, le brezze che scendevano dalle montagne – per custodire la carne più a lungo e renderla più gustosa. Quella tecnica, tramandata con pazienza, è il primo filo che lega le comunità antiche al Prosciutto di San Daniele come lo conosciamo oggi.

L’invenzione

Con l’arrivo dei Romani, quel sapere antico trovò una nuova forma e un nuovo linguaggio. Nel 221 a.C., le legioni attraversarono il Tagliamento e l’Isonzo, segnando il primo contatto con queste terre. Pochi decenni dopo, nel 181 a.C., la fondazione di Aquileia trasformò il Friuli in un nodo vitale dell’Impero, centro di commerci e di culture che si intrecciavano.

Fu proprio in quell’epoca che la lavorazione del suino iniziò a essere riconosciuta come arte. Persino il nome “prosciutto” porta tracce di quel mondo: dall’espressione latina perex suctum, “molto asciugato”, che descrive con semplicità l’essenza del processo di stagionatura. Un termine che, con il passare dei secoli, avrebbe trovato casa a San Daniele.

E che il Prosciutto non fosse “un alimento qualunque” lo testimonia persino Roma, che ci ha lasciato indizi concreti di questo legame. Una via della capitale porta ancora oggi il nome di Panisperna: panis per il pane, perna per il prosciutto. E, ad Aquileia, un antico cippo funerario raffigura la coscia di suino con lo zampino, simbolo dell’attività di un macellaio che aveva fatto di quell’arte il proprio mestiere.

Gli scritti di Plinio il Vecchio raccontano della qualità delle carni lavorate nelle regioni del nord, lodando un sapere che già allora si distingueva. I Romani sapevano bene che l’aria asciutta, le brezze fresche dalle Alpi e la dolce influenza del mare Adriatico creavano le condizioni ideali per conservare le cosce suine. Una scoperta che univa natura e ingegno, e che preparava il terreno a ciò che, secoli dopo, sarebbe diventato il Prosciutto di San Daniele.

Il riconoscimento

Con il Medioevo, San Daniele del Friuli si trasforma lentamente in un luogo di incontri e scambi. Le sue strade si popolano di mercanti, le piazze diventano teatro di contrattazioni, e il borgo acquista il volto di una comunità capace di attrarre persone e prodotti da territori lontani. Dentro questo fermento, il prosciutto inizia a trovare un posto speciale, diventando non solo alimento, ma parte integrante della vita economica e sociale.

Le cronache raccontano che nel 1036 il Patriarca Popone sancì l’annessione di San Daniele al Parlamento di Udine. Poco dopo, nel 1063, la cittadina ottenne il privilegio di istituire un mercato franco, confermato poi da Federico II nel 1232. Era un riconoscimento che ne sanciva l’importanza e che, nel 1139, si tradusse nello status di mercato pubblico: da quel momento il mercato di San Daniele crebbe fino a diventare il più importante del Friuli dopo Aquileia e Cividale.

Tra il Trecento e il Quattrocento la posizione strategica di San Daniele la rese oggetto di contese tra Udine e Gorizia, fino all’annessione alla Repubblica di Venezia nel 1420. È in questo periodo che il Prosciutto prodotto a San Daniele inizia a farsi riconoscere come dono prezioso: i rappresentanti della cittadina offrivano infatti ai nobili e ai funzionari della Serenissima cosce stagionate, testimonianza concreta di un territorio che sapeva conquistare con i suoi sapori.

Così, il Prosciutto di San Daniele iniziava a viaggiare oltre i confini del borgo, portando con sé l’immagine di una comunità che aveva fatto del commercio e dell’ospitalità il proprio segno distintivo.

Il dono

Già nel Quattrocento il Prosciutto di San Daniele, che nel periodo veneziano aveva iniziato a circolare come omaggio prezioso, trova conferme sempre più chiare del suo ruolo simbolico.

Nel 1453, il medico Geremia Simeoni, nel manoscritto De Conservanda Sanitate custodito nella Biblioteca Guarneriana (luogo imperdibile da visitare nel corso di una giornata a San Daniele, come raccontiamo qui), cita le carni suine conservate sotto sale come pietanza adatta a introdurre un banchetto, riconoscendone il pregio in un’epoca in cui la tavola era anche, se non soprattutto, rappresentazione di prestigio.

Ma non solo. Perché qualche decennio più tardi, il prosciutto diventa protagonista di un episodio destinato a restare nella memoria collettiva: le cronache del Concilio di Trento del 1563 raccontano di trenta paia di “parsutti”, dodici dei quali offerti dal Patriarca di Aquileia, trasportati a dorso di mulo fino alla città per accompagnare i convitati.

Nei secoli successivi, la capacità del prosciutto di trasformarsi in simbolo di pregio e grande considerazione si consolida poco a poco: il prosciutto diventa così dono politico, compenso per i medici che curano i notabili, pegno di alleanze e segno di gratitudine. Insomma, ogni volta che una coscia di Prosciutto di San Daniele passava di mano in mano, viaggiava con essa il valore di un’intera comunità, capace di custodire e rinnovare la propria identità attraverso il gesto del dono.

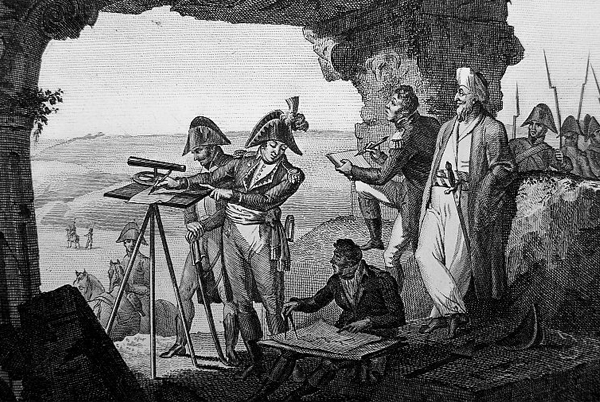

Il bottino

Dal Seicento il Prosciutto di San Daniele inizia a viaggiare con continuità, portando il suo nome oltre i confini del Friuli-Venezia Giulia. Le sue cosce stagionate compaiono nei banchetti delle corti francesi e asburgiche, dove diventano simbolo di ricercatezza e di prestigio. È in questo movimento tra tavole regali e mercati lontani che il Prosciutto di San Daniele consolida la sua fama, trasformandosi in ambasciatore silenzioso di un territorio.

Ma la notorietà porta con sé anche desiderio di conquista. Nel 1797, quando le truppe napoleoniche entrarono a San Daniele non si limitarono a portare via i volumi preziosi della Biblioteca Guarneriana: scesero anche nelle cantine, dove i prosciutti stagionavano appesi alle travi, e li razziarono insieme agli altri beni. Quelle cosce, ammassate come bottino, finirono sulle tavole degli ufficiali, confermando quanto valore fosse già attribuito a questo prodotto. Non più soltanto parte della vita di una comunità, ma vero e proprio trofeo di guerra, oggetto di desiderio persino per un esercito in marcia.

Eppure, proprio quell’episodio drammatico contribuì a fissare il prosciutto nell’immaginario come bene di valore, capace di attraversare confini e contesti. Non stupisce quindi che già all’inizio dell’Ottocento il Prosciutto di San Daniele entri a far parte dei fornitori dei Sacri Palazzi Apostolici, portando fino al cuore di Roma un sapere che affondava le sue radici tra le colline friulane. E, con l’annessione del Friuli al Regno d’Italia nel 1866, il San Daniele assume per la prima volta una valenza nazionale: non più soltanto patrimonio di un borgo, ma simbolo capace di rappresentare l’identità di un Paese intero.

Il cammino verso la modernità si rafforza alla fine del secolo, quando nel 1887 nasce la Macelleria Sociale Cooperativa. È la dimostrazione che la comunità di San Daniele, consapevole della forza del proprio prodotto, sceglie di custodirlo e valorizzarlo insieme, trasformando un sapere antico in un progetto collettivo.

La rinascita

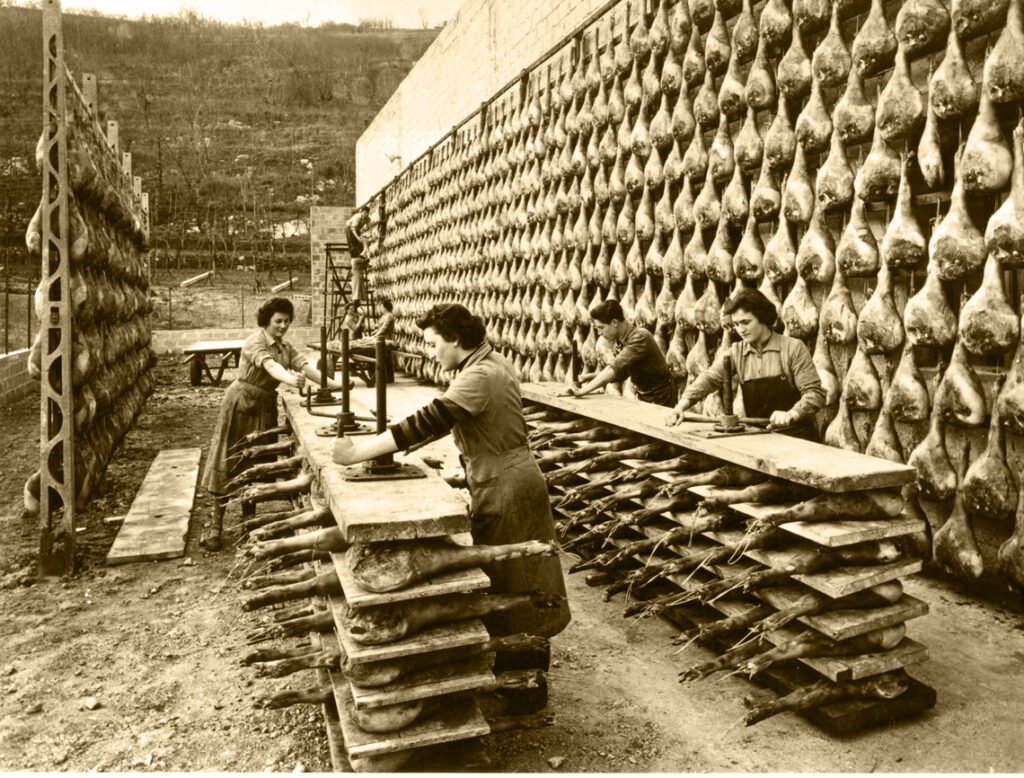

Il Novecento segna un tempo complesso per il Prosciutto di San Daniele. Le guerre sconvolgono vite e territori: i porcili vengono svuotati dalle razzie, gli allevamenti si riducono, e le cantine che per secoli avevano custodito le cosce stagionate restano silenziose. In quel silenzio, però, sopravvive la memoria di un sapere che attende solo di essere rinnovato.

Con la fine dei conflitti e l’arrivo del boom economico, l’Italia si rimette in cammino e anche San Daniele riscopre la forza del suo simbolo più autentico.

Nel 1961 un gruppo di cittadini, produttori e imprenditori decise di dare forma concreta a questa rinascita: nacque così il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, custode collettivo di un’eredità che appartiene all’intera comunità. È un atto che segna una svolta, perché da quel momento la tradizione trova un nuovo strumento di tutela e di valorizzazione.

Gli anni che seguono sono anni di conquiste: nel 1970 la legge 507 sancì la denominazione “Prosciutto di San Daniele” come patrimonio da difendere, e due anni più tardi il Consorzio adottò il marchio che ancora oggi ne garantisce l’autenticità, segno di un’identità che non teme di mostrarsi al mondo, forte delle sue radici.

Poi arrivano gli anni Ottanta, e con essi una stagione di apertura. Dal 1984 la produzione si estese a tutto l’anno, mentre nel 1985 le vie di San Daniele si riempirono di profumi e voci per la prima edizione di Aria di Festa. Le colline si animarono di visitatori, le piazze divennero palcoscenico di incontri, e il Prosciutto si trasformò in protagonista di una festa che aveva quale obiettivo quello di celebrare insieme tradizione e comunità. La prova, questa, che quel sapere antico, sopravvissuto a secoli e difficoltà, ha saputo rigenerarsi e farsi futuro.

La tutela

Gli anni Novanta aprono una nuova stagione per il Prosciutto di San Daniele, in cui la tradizione si unisce sempre più a strumenti concreti di garanzia.

Nel 1990 la legge 30 sancì l’obbligo della marchiatura a fuoco, imprimendo su ogni coscia un segno tangibile di autenticità. Insomma, con la marchiatura la storia di secoli trova un emblema visibile, un sigillo che custodisce identità e valore e che assicura autenticità e cura del dettaglio ai consumatori.

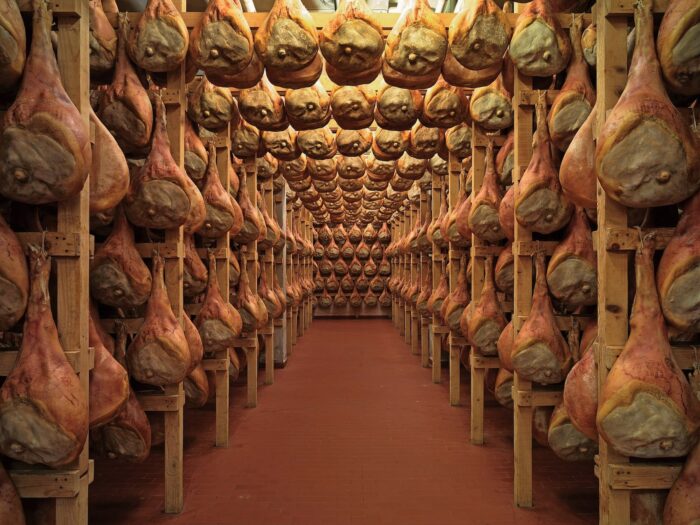

Pochi anni più tardi, nel 1996, arrivò un riconoscimento destinato a cambiare il futuro: l’Unione Europea registra il Prosciutto di San Daniele come Denominazione di Origine Protetta. Da quel momento, ogni fase della produzione – dall’allevamento alla stagionatura – viene tutelata in modo rigoroso, legandola indissolubilmente al territorio che la rende possibile. È il passaporto che apre le porte ai mercati internazionali, dagli Stati Uniti all’Australia, e che consacra il San Daniele come eccellenza globale.

Il percorso prosegue nel nuovo millennio con la stessa determinazione. Accordi commerciali internazionali ne ampliano la diffusione, mentre la ricerca sulla sostenibilità arricchisce il legame con l’ambiente e con la comunità. Nel 2019 viene introdotto un sistema di tracciabilità che permette a ogni consumatore di conoscere l’origine e la storia della vaschetta acquistata. E nel 2020 il disciplinare di produzione viene aggiornato per rafforzare ancora di più la tutela del marchio, il benessere animale e l’attenzione all’impatto ambientale.

Così, il Prosciutto di San Daniele entra nel presente con una doppia forza: la solidità di una tradizione custodita nei secoli e la capacità di innovarsi senza perdere il legame con le proprie radici.

L’eredità

La storia del Prosciutto di San Daniele è un mosaico costruito nei secoli, dove ogni epoca ha aggiunto un tassello prezioso. Dalle prime comunità preromane ai fasti delle corti europee, dalle razzie napoleoniche alle sfide della modernità, fino alle tutele che oggi lo proteggono in tutto il mondo, ogni passaggio ha contribuito a trasformare un alimento in simbolo.

Oggi il Prosciutto di San Daniele è il frutto di questa lunga narrazione: tradizione e innovazione convivono in un equilibrio che custodisce le radici e guarda al futuro. Testimonianza del legame indissolubile tra territorio, comunità e sapere tramandato di generazione in generazione, il Prosciutto di San Daniele è al tempo stesso ambasciatore dell’Italia nel mondo.

Un’eredità che continua a scriversi, ogni giorno, nel profumo che si sprigiona da una fetta sottile, capace di raccontare con semplicità la storia di secoli.